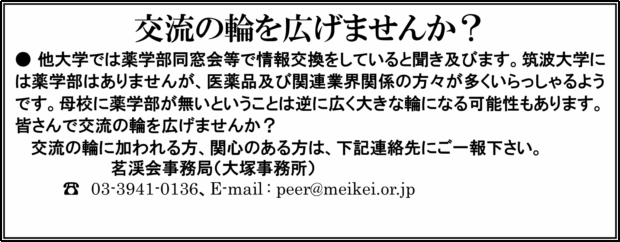

【日時】令和7年7月4日(金)18:30〜21:00![髙橋さんポートレート]

【場所】茗渓会館

【参加人数】会場:10名、オンライン5名

【話題提供】高橋政治さん(2004年 生物資源学類卒)

S M B C日興証券株式会社

プライベート・キャピタル・ソリューション室

ディレクター

近年、医薬品の開発・製造力強化が必要なことから創薬ベンチャー、スタートアップ支援の強化が叫ばれています。今回、その最前線で活躍されている、S M B C日興証券株式会社の高橋政治さん(生物資源学類卒)に話題提供いただき、議論を交わしました。

高橋さんは、主に創薬ベンチャーの上場へ向けた審査や、上場時の投資家への説明などの支援を実施しています。これらビジネスを推進する現場では、バイオ関連、生物学の専門知識を必要とする場面が多いため、筑波大学で学んだ経験を最先端の実ビジネスに活かされています。ディスカッションでの主なやり取りを紹介します(以下、敬称略)

【高橋】医薬品の開発には膨大な時間と費用がかかります。10〜15年もしくはそれ以上かかる場合も少なくなく、開発費用も数百〜千億円以上に上ります。したがって、製薬会社が単独で新薬を研究開発するには限界があり、多くの創薬ベンチャーとアライアンスを組む、もしくは吸収合併するビジネスモデルが世界的にも主流となりつつあります。そのためには、多くの創薬ベンチャーが育っていることが大前提ですが、これが国内においてはなかなか難しい。そもそも、ベンチャー企業には求められる成果物を創出するための資金が不足している。一方、投資する側としては、売り上げのない段階で資金投入するわけですから、客観的な判断材料が欲しいわけです。従って、ベンチャー企業にとっては、IPO(株式公開)がその解決策となり、資金調達の道が開かれます。

大まかなIPOの条件としては、(1)知財戦略の確立、(2)開発段階がヒトPOC以降、(3)開発品の上市後のサプライチェーン確保――などがあり、条件が満たされていないと、投資家に興味を持ってもらえない。何より、実際に患者に投与したときの臨床試験データを有していること、また、上市までの時間が短いことが評価されます。

【参加者】かなりハードルが高いですね。(開発中の医薬品を試験として試す)フェーズⅡまで進むのは、本当に大変ですから!

- 【高橋】一般的なビジネスモデルとして、パイプライン型およびプラットフォーム型がありますが、パイプライン型は、開発・製造・販売を一貫して一社で行うスタイル、プラットフォーム型は、複数の企業や顧客と連携しながら役割分担しながら企業価値を高めるスタイルです。ベンチャー企業の場合、規模的にも資金的にもパイプライン型は難しいので、多くの場合はプラットフォーム型です。

プラットフォーム型では、劇的な利益獲得は期待的できないものの、契約件数をどのくらい取るかで検証していくため、比較的リスクを回避しながら成長を検証していくことができます。例えば、上場から10年以上となるベンチャー企業・ペプチドリームなどは、多くのパートナリングを組み、提携によりキャッシュを生み出しています。

【参加者】具体的にどのくらいの上場があるのですか?

【高橋】現在バイオベンチャーは63社上場されています。ペースとしては年間に2〜3件程度です。

事例としては、ハートシード(iPS細胞から心筋細胞を作る技術/時価総額? 280億→ 700億に成長)、ノイルイミューン(CAR-T細胞)、サスメド(不眠症治療アプリ→ 200億)などがあります。

ただし、足元では市場全体としてバイオベンチャーのIPOは厳しく、時価総額は軟調に推移している。調達額も十分とは言えません。投資額も500億円は必要なのに、実際には100億円程度で留まっていることも少なくありません。また日本は、年度ごと、縦割り運営で継続性がないことも成長の足枷になっています。創薬には、5年、10年の継続的な支援が必要ですから。

【参加者】日本の場合、VC投資家の資金面の支援として「薄く広く」が多いようですね。

【高橋】最近では、VCに加え、国の支援も以前と比べ手厚くなってきている。10年間で3500億の公的資金が確保されました。資金不足の問題が解消されると良いと思います。なお、公的資金導入のきっかけは、新型コロナウイルス感染症の流行であり、コロナ以降、医薬品の開発力が脆弱であることへの危機感が高まったという背景があります。とくに感染症はパンデミックが起きてからの対応では遅いですから。創薬力強化は、新規ベンチャー企業、マーケット、ビジネスを生み出すとともに、経済安全保障の観点からも重要な戦略です。

【参加者】3500億円投入して、どのくらいの効果が出るのでしょうか?

【高橋】採択70社、その中から1000億規模の企業を累計14社ほど育成することを目標にしていますが、2000億の投資に対して6000億の市場が見込めないとリターンも期待できない業界で、実際は厳しい。しかし、生命関連性製品である以上、社会に必要な産業です。リスクを取りつつリターンを確実にするための戦略的投資が必要です。

【参加者】グローバル市況としては、どうですか?

【高橋】米国ナスダックにおいても、直近数年ではバイオテック関連のIPO規模は低調です。世界的にも、2022年以降バイオベンチャー市場の株価は伸び悩んでいます。米国金融経済が混迷していることによると考えられます。

【参加者】よく、「日本は研究レベルや技術力は高いが、それをビジネスにする力が弱い」と言われますが?

【高橋】大学発ベンチャーは、製薬企業が開発したい(導入したい)と思える製品を作ろうという「プロダクトアウト(企業の技術や意向を優先して製品開発する方法)」の発想が乏しいですよね。製薬企業がどこまで求めているのか?そこの“詰め”が甘いと思います。

例えば、開発途上で課題に気付いたけれど、(我社は)ここまでやったから続けるしかない…みたいな(苦笑)現実もあると思います。シーズ・ニーズと言うけれど、シーズ側も「自分たちの技術のマーケットにおける出口を求めている」点においてはニーズです。だから、初期の段階から市場における共通の最終ゴールを見ることが求められます。

【参加者】それでも、良い技術があれば世界中から買いに来てくれるはずですよね?技術があるのに見つけてもらえてないのでしょうか?

【高橋】そうではありません。見つけてもらえた上で、買われていないのが現実です。残念ながら日本の技術や市場は発信力(魅力を伝える力)に欠けるのです。

自己満足と言うか、“日の丸”創薬の感が強い(苦笑)。

【参加者】「目利き」の問題だけではないですね?

【高橋】一方で、ゲノム編集技術などは、CRISPR-Cas9のような画期的な優れた技術を有していても、結局米国に先を越されてしまっている例もあります。要するにスピードが足りない。

【参加者】実にもったいない話ですね?

【高橋】バイオベンチャーは、国内ではなく、米国市場への展開を考えるのは極めて自然な判断となります。また、中国市場に特化する戦略をとっている企業もあります。中国は資金が潤沢にあるし、IPOについても比較的柔軟です。つまり調達環境が良いのです。

【参加者】海外からも買ってもらえないし、国内からも出ていってしまう、というダブルパンチ(苦笑)?ますますもって、日本が衰退の一途をたどる?

【高橋】資金の壁、全体として少額であり、ばら撒いている印象であるため、大きな成功事例を生み出せないでいるという現状。戦略の問題、初期の段階から共闘すべき関係者(例えば、アカデミア、企業、行政等)による互いのゴールが共有されていない。技術はユニークであっても、プロダクトアウトする段階で製品としての魅力がない。さらにスピードがないのに加え、最も肝心なのは人材の問題。日本のバイオテック産業を強化するには、これらの課題を解決することが重要だ。現在では政府からの支援含め、競争力強化に向けた取り組みが進行中であり、ベンチャー企業の方々の考え方も変革しつつある。今後世界に伍する企業が育っていくことを期待したい。

【参加者】わかりました。課題は山積ですが、関係各署が連携して成果を上げていきたいところですね。高橋さん、ありがとうございました。

今回の話題提供を通じ、指摘された課題は、「決して昨日今日問われるようになったわけではなく、そもそもイノベーションとは、数々の不確実性要素を受容し、これを乗り越え先に起こるもので、誰かがやるのを待つのではなく、皆が考え、答えを出す意識を持つことが重要」との共通認識に至りました。

今回、第8回目を迎えた当交流会ですが、会を重ねるにつれ、討議のテーマも深まり、参加メンバーの問題意識や求心力も高まっています。次回以降も別のテーマについて皆さんで自由闊達に話したいと事務局一同考えておりますので、関心のある方々のご参加をお待ちしています。

注釈)

・創薬のフェーズ(医薬品開発の臨床試験において、フェーズⅠ〜Ⅲまでの段階がある)

・CAR-T細胞療法(免疫細胞の一種であるT細胞に、CAR遺伝子を導入することで、がんへの識別能力を高めた細胞治療)

・CRISPR-Cas9(次世代の遺伝子編集技術、ゲノム操作が極めて容易となる基盤技術)

(91年理工学修士卒 野口道子 記)